|

|

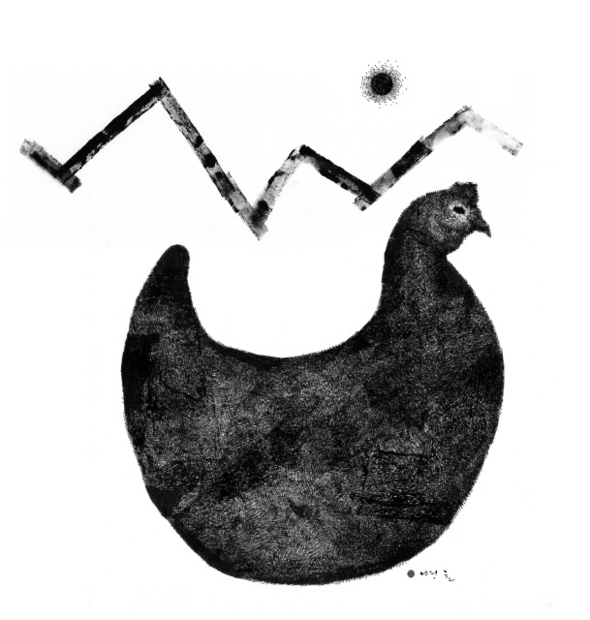

| 닭 팔아 월사금 쥐어주고 조그맣게 돌아선 어매 | |

| [김용택의 강가에서] ② 닭에 대한 시 한편, 기억 하나 학교 쫓겨나 삼십리 자갈길 터덜터덜 집으로 아버지는 말없이 보리만 베고… 가슴이 꽉 메어왔다, 눈물 속에 어른어른 | |

| |

|

한편의 시

강추위가 와도 강물은 얼지 않았다.

강추위가 와도 강물이 얼지 않은 것은 강물이 오염되었기 때문이라며

비 쌍피로 비 띠를 때리며 큰집 형님은 이러면 손핸디, 하며 패를 거두어간다.

벌써 7피다.

뒷산 밤나무에는 익지 않은 밤송이들이 떨어지지 않고 웅숭크린 새들처럼 산그늘 속에 매달려 겨울을 지내고 있다.

광을 판 이웃 동네 내 동갑내기는 바지춤을 추키며

이런 니기미 좆도 겁나게 추어부네 니미럴, 어치고 되얏서 시방, 입에다가 욕을 달고

으으으 몸서리를 치며 자리에 앉는다.

잔돈이 한쪽으로 몰리고

한쪽이 죽은 열이레 달이 떠오른다.

아버님이 돌아가신 그 날 아침 강물이 꽝꽝 얼었었다. 어찌나 추웠던지 얼음장

금가는 소리가 아침까지 산을 울렸고 강기슭이 밤 새워 운 어머니 입술처럼 하얗게 부르텄었다.

제사상을 차리고, 영정 속의 잘 생긴 아버지는 약간 불만스러운 얼굴이지만 여전히 젊다.

형님이 술을 따른다. 술잔을 올려놓고 아버지를 생각한다.

나 죽으면 국수를 제사상에 차려 놓거라. 아버지의 별명은 국수 일곱 그릇이었다.

잔치 집에 가셔서 국수를 일곱 그릇이나 잡수셨다고 했다.

설이 가까운 아버님의 기일에 동생들은 오지 않는다.

군산 사는 작은누이, 그 아들 둘, 나, 내 아내, 딸, 그리고 큰집 형님만 절을 한다.

달이 밝다. 허물어진 담과 지붕 위에 달빛이 누추하다.

한쪽이 헐린 빈집 지붕 위를 지나는 달은 언제 보아도 을씨년스럽다. 오랫동안 나는 강에 가지 않았다.

큰집에서는 결정적일 때 또 누가 싼 모양이다. 어어! 고함소리가 지붕 위로 솟는다.

강추위가 귀때기를 베어가게 추워도 강물은 얼지 않는다. 아침이 오려면 아직도 멀었는데

돌아눕고 돌아눕는다. 내 방은 그렇게 달빛으로 돌아누우며 물소리를 듣는 방이다.

외풍으로 코끝이 차다. 책장에는 시대적인 사명을 다한 시집들이 나란히 꽂혀 죽은 듯이 조용하다.

달이 지려면 멀었다. 아버님은 헛기침을 하시며

뒷산을 오르시다가, 달빛 아래 우리 집을 한번 돌아다본다.

빈 집터 닭장에서

목이 쇤

폐계가 운다.

- 졸시 <폐계> 전문

| ||||||

학교 회비를 내지 않았다는 방이 교문 앞 게시판에 붙은 지 3일째다. 오늘은 학교에 가자마자 집으로 돌려보내졌다. 지난주에 집에 갈 차비를 가져오지 않았기 때문에 나는 걸어가야 한다. 길은 자갈길 14킬로다. 날은 더웠다. 길을 나서서 갈 길을 바라보니, 집으로 가는 길이 굽이굽이 하얗게 멀리 아득하다. 저 멀고 먼 길을 나는 나 혼자 걸어가야 한다. 어쩔 수 없다. 걷자. 하얀 자갈길에 불볕이 이글거리고 길은 팍팍하다.

훅훅 찌고 팍팍…집에 가봐야 돈이…찔레꽃 덤불은 더욱 희다

1킬로도 가지 않아서 이마에 땀이 솟고 속옷을 입지 않은 등의 땀으로 교복이 자꾸 몸에 달라붙는다. 집에 가야 돈이 없을 텐데. 주저앉고 싶고 학교로 되돌아가고 싶다. 미루나무에 둘러싸인 학교가 멀리 보인다. 보리 베고 모내는 철이다. 하얀 찔레꽃덤불들이 유월의 햇살 아래 더욱 희다. 평지를 두 시간쯤 걸었다. 날은 훅훅 찌고, 자꾸 숨이 턱에 찬다. 이 비탈길이 갈재다. 갈재 몰랑에 올라서서 걸어 온 길을 되돌아본다. 까마득한 곳에 순창읍이 희미하다. 여기저기 보릿대 태우는 연기가 솟고 있다. 땀으로 옷이 다 젖었다.

초가집이 저만치…징검다리 건너 보리밭…발길 무겁고 겁난다

남은 길도 멀다. 신작로 길로 멀리 돌아가지 않고 전쟁 때 죽은 빨치산들을 묻었다는 공동산이라는 재를 넘는 지름길로 들어섰다. 공동산 산꼭대기에 올라서자 멀리 우리 동네를 휘돌아가는 물굽이가 보인다. 집이 가까워 올수록 나의 발길은 무겁고 겁이 난다. 동네에 들어서니, 사람들이 땀을 뻘뻘 흘리며 학교에서 돌아오는 나의 겁먹은 얼굴을 보며 허리를 펴고 서서 나에게 슨 말들인가를 했다. 동네와 강물이 내려다보이는 마을 뒷산에 다다랐다. 회색으로 변한 초가지붕들이 납작하게 엎드려 뜨거운 햇볕을 받고 있었다. 강 건너 우리 집 밭이 보였다. 어머니와 아버지가 보리를 베고 있는 모습이 보였다. 아버지가 조금 앞서 있었다. 나는 가슴이 두근거렸다. 답답했다. 집에 들르지 않고 징검다리를 건넜다. 해는 한낮이 조금 지나 있었다. 징검다리를 건너면 바로 우리 밭이다. 어머니와 아버지는 저만큼에서 보리를 베고 있었다.

불렀다, 두번 세번…붉은 허리와 검은 얼굴…놀란 어머니 “가자!”

나는 밭가에 서서 어머니를 불렀다. 몇 번 불러도 어머니와 아버지는 보리 베어지는 소리 때문에 내 목소리를 듣지 못했는지, 일손을 멈추지 않았다. 나는 베어 눕혀놓은 보리들을 밟지 않으려고 조심조심 발걸음을 옮기며 어머니 곁으로 걸어갔다. 그리고 어머니를 다시 불렀다. 그때서야 어머니와 아버지가 동시에 고개를 들었다. 어머니가 일손을 멈추고 문득 일어섰다. 한 손에는 낫이, 한 손에는 보리가 쥐여져 있었다. 어머니는 놀랐다. 어머니가 무슨 일이냐고 물었다. 아버지는 내 말을 알아들었는지 못 들었는지 아무 말이 없이 다시 허리를 굽혀 보리를 베기 시작했다. 아버지 쪽에서 보리들이 조금씩 움직이고 보리 위로 드러난 아버지의 구멍 난 러닝셔츠 사이로 붉게 탄 허리 살이 보였다. 어머니는 머리에 쓴 수건을 벗더니, 땀을 닦고 옷의 먼지를 툴툴 털면서 “가자!” 하며 앞서 밭을 걸어 나갔다. 징검다리에 이르자 어머니는 징검다리에서 얼굴을 씻었다. 검게 탄 얼굴이 땀 때문에 상기되어 평소보다 하얗게 보였다. 얼굴을 씻었어도 어머니 이마에는 금방 땀방울이 송글송글 맺혔다. 땀방울들이 투명해 보였다.

망태에 담고…들길 지나 장으로…그 돈이 다 였다

집으로 들어선 어머니는 어디선가 보리를 한줌 들고 나오더니, 마당과 앞 텃논에서 놀고 있는 우리 집 닭들을 구구구구 불러들였다. 보리들이 마당에 툭툭 떨어지고 어머니의 부르는 소리가 들리자 닭들이 마당으로 후두두두 날개를 펴고 달려 들어왔다. 어머니는 닭을 천천히 부르며 닭장 안으로 보리를 흩뿌렸다. 벌건 대낮인데도 닭들은 보리알을 따라 닭장 안으로 들어갔다. 닭들이 어느 정도 닭장 안으로 들어가자 어머니는 닭장 문을 닫고 망태를 들고 오시더니, 다시 닭장 문을 열고 닭들을 한 마리씩 잡아 망태에 담기 시작했다.

“가자.” 어머니가 앞장을 서셨다. 차 타는 곳까지 30분을 걸어야 한다. 들길을 지나고 마을을 지났다. 차를 타고 갈담 장으로 갔다. 염소나 닭이나 오리나 강아지를 파는 장 한쪽 구석으로 갔다. 영계들은 금방 팔렸다. 어머니는 회비하고 내가 순창으로 갈 차비를 주었다. 닭 판돈은 그 돈이 다였다. “어매는 어치고 헐라고?” “나는 걸어갈란다.” 나는 가슴이 꽉 메여 왔다. 어머니는 빈 망태를 메고 땀을 뻘뻘 흘리고 있었다.

“어매는 어치고?”…뽀얀 먼지 뒤로하고…비틀 하시는, 아! 어머니

“차 간다. 어서 가거라.” 나는 차를 탔다. 내가 차에 오르자 어머니는 돌아보지도 않고 집으로 가는 신작로 길로 들어섰다. 한참 후에 차가 움직였다. 차가 차부를 벗어나 조금 가니, 저기 조그마한 어머니가 뙤약볕 속을 부지런히 걷고 있었다. 내가 탄 차가 지나가자 어머니가 고개를 들어 차를 올려다보았다. 어머니가 나를 바라보았다. 눈물이 앞을 가렸다. 앞 의자 뒤에 얼굴을 묻고 어깨를 들먹이며 나는 울었다. 아무 말도 하지 않고 보리만 베던 아버지 모습이 눈물 속에 어른거렸다. 눈물을 훔치고 고개를 들어 차 뒤꽁무니를 바라보았다. 어머니가 뽀얀 먼지 속에서 자갈을 잘못 디뎠는지 몸이 비틀거렸다. 아! 어머니. 나는 돈을 꼭 쥐었다. 점심을 굶은 어머니는 뙤약볕이 내려 쬐는 시오리 신작로 길을 또 걸어야 한다.